26. Februar 2025

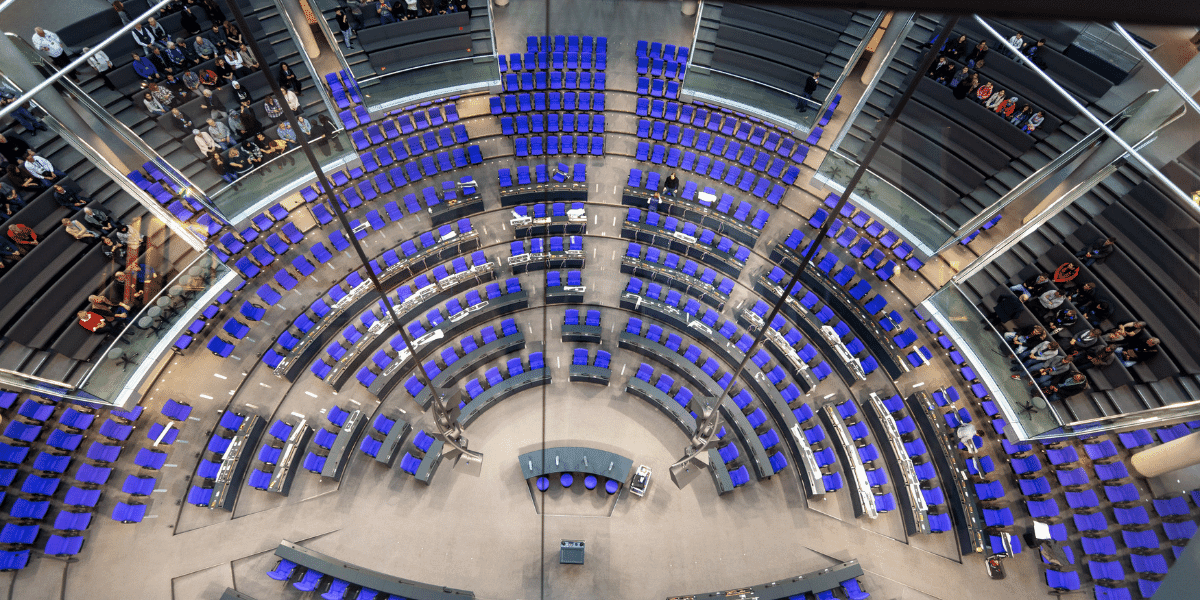

Nach den Wahlen in Deutschland: Ein Blick auf Polarisierung

Bei den deutschen Bundestagswahlen vom 23. Februar gewannen Parteien vom linken und rechten Rand. Die AfD wurde zweitstärkste Kraft. Der Erfolg dieser Parteien ist nicht nur ein Ausdruck von Unzufriedenheit, sondern zeigt auch eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung. Droht in der Schweiz eine ähnliche Spaltung oder bewahrt unser politisches System den Zusammenhalt?

Ivo Nicholas Scherrer, Programmleiter bei Pro Futuris, analysiert seit Jahren Polarisierung und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz. Im Interview erklärt er, wo wir im internationalen Vergleich stehen, wann Polarisierung problematisch wird und wie der demokratische Diskurs erhalten bleibt.

Sie befassen sich bei Pro Futuris intensiv mit der Polarisierung in der Schweiz. Wie ausgeprägt ist die politische Spaltung hierzulande im Vergleich zu Deutschland?

Ivo Nicholas Scherrer: Die politischen Parteien sind in Deutschland ideologisch ähnlich breit aufgestellt wie in der Schweiz. Der grosse Unterschied besteht zwischen den beiden politischen Systemen der beiden Länder. In Deutschland kämpfen die Parteien darum, in eine Regierungskoalition Einzug zu finden, um die politischen Geschicke des Landes mitzubestimmen. In der Schweiz kennen wir keine wechselnden Koalitionen, sondern eine fast schon ewige riesige Koalition, die drei Viertel der Wähler:innen vertritt und einem systemischen Kompromisszwang unterliegt. Politische Verschiebungen äussern sich aufgrund der Machtwechsel in der Bundesregierung in Deutschland viel unmittelbarer als in der Schweiz.

Was bedeutet das?

Da das Schweizer Konkordanzsystem zu Kompromissen zwingt und so Anreize zur Mässigung schafft, erträgt es wohl zumindest mittelfristig mehr politische Polarisierung als Demokratien mit anderen politischen Systemen. Aber auch nur so lange, wie die politischen Parteien und Verbände fähig und willens sind, mit ihren politischen Gegner:innen Kompromisse einzugehen.

In beiden Ländern beklagt ein grosser Anteil der Wähler:innen übrigens, dass die Politik zu wenig lösungsorientiert und von Lobyyinteressen gekapert sei. In der Schweiz bezweifelt fast die Hälfte der Stimmbevölkerung, dass die Politik in der Lage sein wird, Antworten auf die grossen Fragen der Zukunft zu finden. In Deutschland waren 2024 knapp 40% mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden.

So erforschen wir Polarisierung und gestalten Zukunft

Pro Futuris, der Think + Do Tank der SGG, erforscht die Polarisierung in der Schweiz. Gleichzeitig entwickelt Pro Futuris neue Dialogformate, welche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen in einen konstruktiven Austausch zusammenbringen. Zudem entwirft Pro Futuris neue Formate demokratischer Entscheidfindung, welche die Entwicklung gemeinsamer Zukunftsbilder und die kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertvorstellungen kombinieren.

Studien zeigen, dass Polarisierung oft mit Emotionen wie Angst, Wut oder Misstrauen gegenüber anderen Gruppen einhergeht. Unterscheiden sich die Einstellungen der Menschen in der Schweiz und Deutschland in dieser Hinsicht?

Bei wichtigen politischen Themen zeigen sich Deutsche im Durchschnitt emotional etwas stärker polarisiert als Schweizer:innen. Die emotionale, im Jargon affektiv genannte Polarisierung misst in diesem Fall den Unterschied zwischen der Sympathie gegenüber Menschen mit ähnlichen Ansichten und der Antipathie gegenüber jenen mit abweichenden Meinungen.

In Deutschland sind insbesondere die Wähler:innen der AfD und der Grünen affektiv am stärksten polarisiert, in der Schweiz vor allem die Wähler:innen der SVP und der SP. Die Zuwanderung, der Klimawandel und der Umgang mit Pandemien lösen in beiden Ländern starke emotionale Reaktionen aus. Bei Pandemien zeigen sich die Deutschen emotional sogar stärker polarisiert als die Bevölkerung in anderen europäischen Ländern – und in Ostdeutschland führt die Frage der Zuwanderung zu besonders intensiven Emotionen.

Im Unterscheid dazu polarisiert etwa die Frage, wie der Sozialstaat ausgestaltet werden soll, in Deutschland wie auch in der Schweiz vergleichsweise schwach. Das erscheint bemerkenswert, da die Bevölkerung beider Länder den Sozialstaat als eines der wichtigsten Themen betrachtet. In beiden Ländern spricht sich eine Mehrheit dafür aus, den Sozialstaat auszubauen – selbst wenn dies höhere Steuern und Abgaben bedeutet. Ein Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz zeigt sich im Umgang mit sexuellen Minderheiten und der Gleichstellung von Frauen: Diese beiden Fragen polarisieren in Deutschland emotional stärker als in der Schweiz.

Oft wird gesagt, Polarisierung sei nicht per se schlecht.

Politische Polarisierung per se ist nicht problematisch. Wir können die breite Streuung politischer Positionen in der Tat als Ausdruck politischer Vielfalt lesen, die Kern jeder pluralen, demokratischen Gesellschaft ist. Entscheidend ist, ob wir als demokratische Gesellschaft in der Lage sind, gemeinsam neue politische Fragen zu verhandeln – und ob wir dabei respektvoll miteinander umgehen.

Wann wird Polarisierung also zum Problem?

Polarisierung wird dann zum Problem, wenn wir Menschen, die anders denken und leben, nicht nur sonderbar oder unsympathisch finden, sondern sie auch moralisch abwerten. Wenn wir uns als Folge der Polarisierung gegenseitig mit Misstrauen und Vorurteilen begegnen und uns gar absprechen, überhaupt Teil der Gesellschaft zu sein, verlieren wir die Toleranz, die wir brauchen, um als vielfältige Gesellschaft zusammenleben zu können.

Besonders toxisch wird es, wenn wir politische Gegner:innen als Feinde beschimpfen. Oder wenn wir Minderheiten für kollektive Missstände verantwortlich machen. Anti-muslimischer Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit oder der Hass auf Frauen und sexuelle Minderheiten sind sehr problematisch. In der Schweiz sind zum Beispiel über 10% der Bevölkerung gegenüber Muslim:innen und etwas mehr als 5% gegenüber Jüd:innen feindselig eingestellt. Weitere 10% stehen beiden Minderheiten eher feindselig gegenüber. Nördlich des Rheins möchten gleichzeitig fast 40% der deutschen Bevölkerung Muslim:innen die Zuwanderung untersagen.

Der Erfolg der AfD in Deutschland wird teilweise auch mit einem wachsenden Zuspruch für autoritäre Ideen erklärt. Gibt es ähnliche Tendenzen in der Schweiz – oder sind wir dafür weniger anfällig?

Die politischen Kulturen von Deutschland und der Schweiz sind zwar sehr unterschiedlich. Deutsche und Schweizer:innen ticken sozialpsychologisch aber nicht fundamental verschieden. In der Schweiz teilen zwischen 15% und 20% der Menschen autoritäre Einstellungen. In Deutschland sind es zwischen 18% in West- und 30% in Ostdeutschland.

Der Zuspruch für autoritäre Politik ist bei Wähler:innen der AfD besonders gross. Er korreliert dabei mit der Angst vor Statusverlust: Wer also befürchtet, seine soziale Stellung zu verlieren, tendiert eher zu autoritären Einstellungen. Auch populistische Einstellungen konzentrieren sich bei der AfD. Während 20% der Deutschen populistisch eingestellt sind, sind es bei der AfD-Wähler:innen 63%. Dabei fällt auf, dass der Zuspruch zu populistischer Politik umso stärker ausfällt, je negativer man die wirtschaftliche Lage einschätzt.

Ivo Nicholas Scherrer

Programmleiter Pro Futuris

Ivo Nicholas Scherrer

Programmleiter Pro Futuris

«Polarisierung wird dann zum Problem, wenn wir Menschen, die anders denken und leben, nicht nur sonderbar oder unsympathisch finden, sondern sie auch moralisch abwerten.»

Wie zeigt sich das bei uns?

Auch der in der Schweiz stark verbreitete Populismus hat in manchen Fällen eine autoritäre Ader. Nämlich dann, wenn er fordert, dass die Mehrheit bedingungslos das Sagen haben sollte, wenn er kritische Medien verunglimpft, gegnerischen Politiker:innen niedere Motive unterstellt und wenn er Grundrechte, Menschenrechte und das Völkerrecht für zweitrangig erklärt – besonders für kulturelle, ethnische und politische Minderheiten.

Wie sollen wir als Gesellschaft mit der Polarisierung umgehen?

Unsere politische Kompromisskultur bedingt, dass wir auch Menschen mit anderen politischen Vorstellungen einen gewissen politischen Erfolg zugestehen. Um anderen Menschen mit genügend Offenheit und Respekt begegnen zu können, den es für politische Kompromisse braucht, ist es notwendig, unsere eigenen Gruppenidentitäten und die damit verbundenen Emotionen kritisch zu hinterfragen. Denn wir laufen stets Gefahr, unsere eigene Gruppe zu überhöhen und gleichzeitig anderen mit Missgunst und Vorurteilen zu begegnen. Wir alle tappen immer wieder in die Denkfalle, uns auf der einzig richtigen Seite zu wähnen – und begnügen uns dabei allzu oft mit Vorurteilen über andere.

Um als demokratische Gesellschaft handlungsfähig zu sein, müssen wir einen konstruktiven Umgang mit dem finden, was uns trennt. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass uns bei allen Unterschieden auch stets viel verbindet. Den Blick aufs Verbindende können wir offenlegen, in dem wir mit Menschen mit entgegengesetzten Meinungen direkt in Kontakt treten. So können wir auch erkennen, dass jeder Mensch viel mehr ist als nur seine politische Präferenz.

Quellen und Literatur zum Thema

Baier (2024). Entwicklung soziopolitischer Einstellungen in der Schweiz.

Hebenstreit et al. (2024). Deutschlandmonitor 2024.

Heinrich-Böll-Stiftung (2024). Leipziger Autoritarismus Studie 2024

Staerklé et al (2023). The Inner Logic: An Intergroup Approach to Populst Mentality in Europe

Vorländer et al (2023). Polarisierung in Europa und Deutschland. Midem / TU Dresden.